| トップ >> 登り窯を散策しよう |

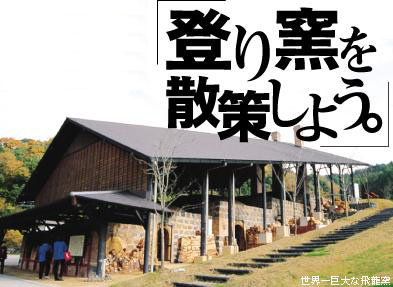

登り窯ってなあに?  登り窯はやきものの大事な製作工程「焼成」で使う、窯の様式のひとつです。登り窯は山の斜面にそって階段状に焼成室を数室並べ、一番下の部屋を胴木間(どうぎま)といい次の室から品物をいれ、薪を使って焼成します。胴木間(どうぎま)は薪をくべる燃焼室で、その上の焼成室にも小さな口があるのでそこからも薪を入れます。各室が煙突の役割をもち、連続的に焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの品物を一度にやけるので量産にも向いています。 登り窯はやきものの大事な製作工程「焼成」で使う、窯の様式のひとつです。登り窯は山の斜面にそって階段状に焼成室を数室並べ、一番下の部屋を胴木間(どうぎま)といい次の室から品物をいれ、薪を使って焼成します。胴木間(どうぎま)は薪をくべる燃焼室で、その上の焼成室にも小さな口があるのでそこからも薪を入れます。各室が煙突の役割をもち、連続的に焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの品物を一度にやけるので量産にも向いています。いつごろから使われているの?  16世紀末の豊臣秀吉の朝鮮出兵時に多くの陶工たちが朝鮮から日本へ連れてこられました。陶工たちの活躍によって唐津焼がさかんになり、同時に登り窯も彼らから伝わったのではと考えられています。 16世紀末の豊臣秀吉の朝鮮出兵時に多くの陶工たちが朝鮮から日本へ連れてこられました。陶工たちの活躍によって唐津焼がさかんになり、同時に登り窯も彼らから伝わったのではと考えられています。唐津焼発祥の地ともいわれる北波多村(きたはたむら)の岸岳(きしだけ)の麓には窯跡がいくつも見つかっています。その中のひとつ「飯胴甕上窯(はんどうがめうわがま)」は窯床と窯壁の一部が今も残っており、現存するものとしては日本最古の登り窯といわれています。江戸時代には、登り窯は日本全国で使われるようになります。 有田でも江戸時代に使われていた登り窯跡がたくさん見つかっています。新しいものほど大きくつくられていて、100m以上のもあります。このような大型のものはいくつかの窯元が共同で使用していました。明治時代になると西洋から石炭窯が導入され、登り窯は次第に少なくなっていき、現在ではガス窯や電気窯などが使用されています。 いまも活躍している登り窯  登り窯では薪を使用するため自然の炎による釉薬の変化がみられ、すばらしいやきものができるので今も使用している窯元もあります。佐賀県武雄市には全長23mの世界一巨大な登り窯「飛龍窯(ひりゅうがま)」があります。飛龍窯は昭和20年代初めまで使われていた登り窯を参考に、1996年に築かれました。使用された煉瓦はなんと10万個にもなるそうです。この飛龍窯を使って年1回、全国から募集した作品を焼成するイベントが行われています。 登り窯では薪を使用するため自然の炎による釉薬の変化がみられ、すばらしいやきものができるので今も使用している窯元もあります。佐賀県武雄市には全長23mの世界一巨大な登り窯「飛龍窯(ひりゅうがま)」があります。飛龍窯は昭和20年代初めまで使われていた登り窯を参考に、1996年に築かれました。使用された煉瓦はなんと10万個にもなるそうです。この飛龍窯を使って年1回、全国から募集した作品を焼成するイベントが行われています。 |

バーチャル登り窯が完成しました! 17世紀頃の肥前古陶窯跡の代表的な形(連房式登り窯)を参考にCGで制作した登り窯です。 |

| Copyright(C)2002 Fukuhaku Printing CO.,LTD このサイト内の文章や画像を無断転載することを禁じます |